您聽過「六頂思考帽」或「隨機詞」嗎?用AI規劃活動前,為什麼需要水平&垂直創意思考工具呢?這兩個創意思考工具其實是之前在研究所上課時學到的,分別為垂直創意思考(六頂思考帽)與水平創意思考(隨機詞)。

我自己在工作專案,通常會使用「AI+垂直&水平創意思考工具」,創造1+1>2的效果,畢竟我的腦袋也不是很聰明,規劃一個有創意的行銷活動總是會想很久,這時候就需要AI的協助了~!

我自己習慣的做法如下:

1.先水平創意思考:先用水平創意思考工具展開題目,讓AI先幫忙產出3-5個方向。

2.再垂直創意思考收斂:然後我會搭配自己過往經驗把關,比如活動成本、活動可行性、潛在公關風險、KPI 能否達標等)。

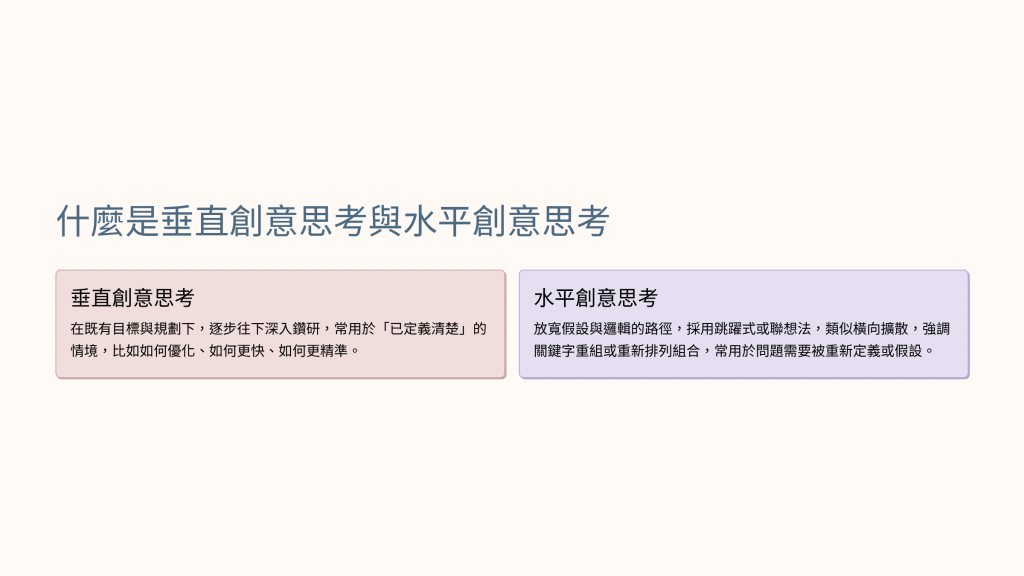

垂直創意思考:

在既有目標與規劃下,逐步往下深入鑽研,常用於「已定義清楚」的情境,比如如何優化、如何更快、如何更精準。

水平創意思考:

放寬假設與邏輯的路徑,採用比較跳躍式或聯想法,類似橫向擴散,強調關鍵字重組或重新排列組合,常用於問題「需要被重新定義或假設」,比如還有沒有別種問法、有沒有別的商業模式、毫不相關的A+B可行嗎。

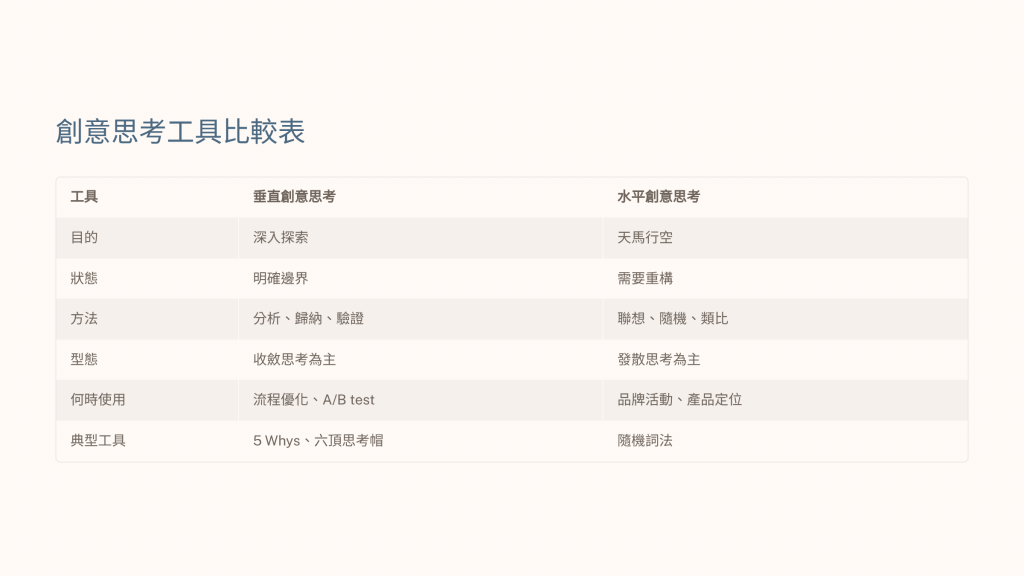

整理一張表格,方便大家理解創意思考工具。

| 工具 | 垂直創意思考 | 水平創意思考 |

|---|---|---|

| 目的 | 深入探索 | 天馬行空 |

| 狀態 | 明確邊界 | 需要重構 |

| 方法 | 分析、歸納、驗證 | 聯想、隨機、類比 |

| 型態 | 收斂思考為主 | 發散思考為主 |

| 何時使用 | 流程優化、A/B test | 品牌活動、產品定位 |

| 典型工具 | 5 Whys、六頂思考帽 | 隨機詞法 |

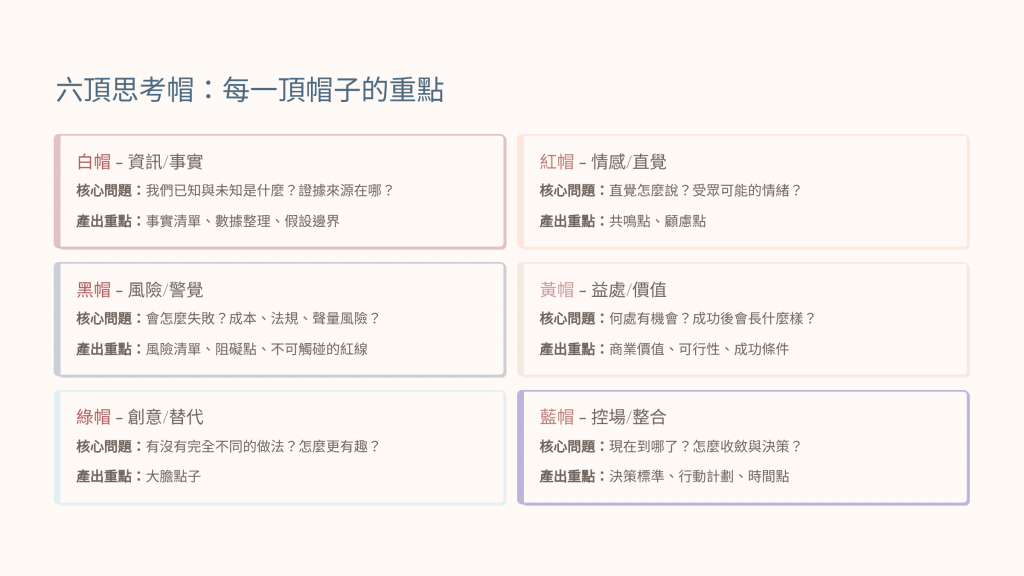

屬於結構化發想法,透過「角色分工」讓團隊針對同一議題,以六種視角逐一思考,六頂思考帽的重點是儘可能顧及全局。

| 帽子 | 代表 | 核心問題 | 產出重點 |

|---|---|---|---|

| 白帽 | 資訊/事實 | 我們已知與未知是什麼?證據來源在哪? | 事實清單、數據整理、假設邊界 |

| 紅帽 | 情感/直覺 | 直覺怎麼說?受眾可能的情緒? | 共鳴點、顧慮點 |

| 黑帽 | 風險/警覺 | 會怎麼失敗?成本、法規、聲量風險? | 風險清單、阻礙點、不可觸碰的紅線 |

| 黃帽 | 益處/價值 | 何處有機會?成功後會長什麼樣? | 商業價值、可行性、成功條件 |

| 綠帽 | 創意/替代 | 有沒有完全不同的做法?怎麼更有趣? | 大膽點子 |

| 藍帽 | 控場/整合 | 現在到哪了?怎麼收斂與決策? | 決策標準、行動計劃、時間點 |

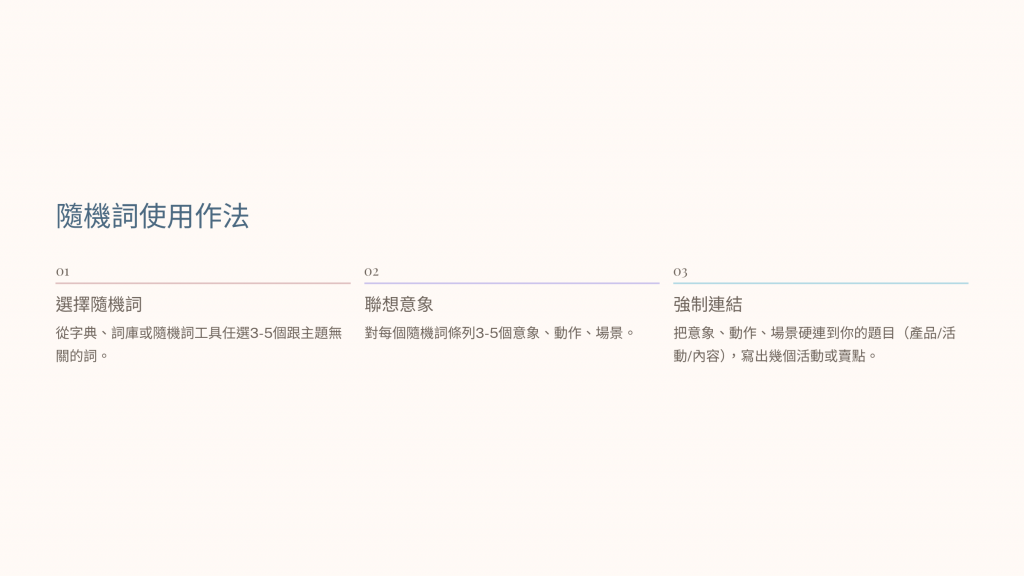

顧名思義,隨機詞是一種「水平創意思考」技巧,刻意引入與題目無關的關鍵字,強迫我們大腦建立新的聯想,通常使用隨機詞的目標不是找到正確答案,而是打開新的思路。

1.從字典、詞庫或隨機詞工具任選3~5個跟主題無關的詞。

2.對每個隨機詞條列3~5個意象、動作、場景。

3.把意象、動作、場景硬連到你的題目(產品/活動/內容),寫出幾個活動或賣點。

以下是我自己常用的prompt寫法,分享給大家參考。

prompt:

你現在是一位專業的創意思考導師,請使用垂直思考工具(六頂思考帽)與水平思考工具(隨機詞法),協助我針對以下活動主題進行創意設計。

1.活動主題:

2.活動類型:

3.目標受眾:

4.活動目的:

5.活動規模:

6.品牌調性:任務步驟:

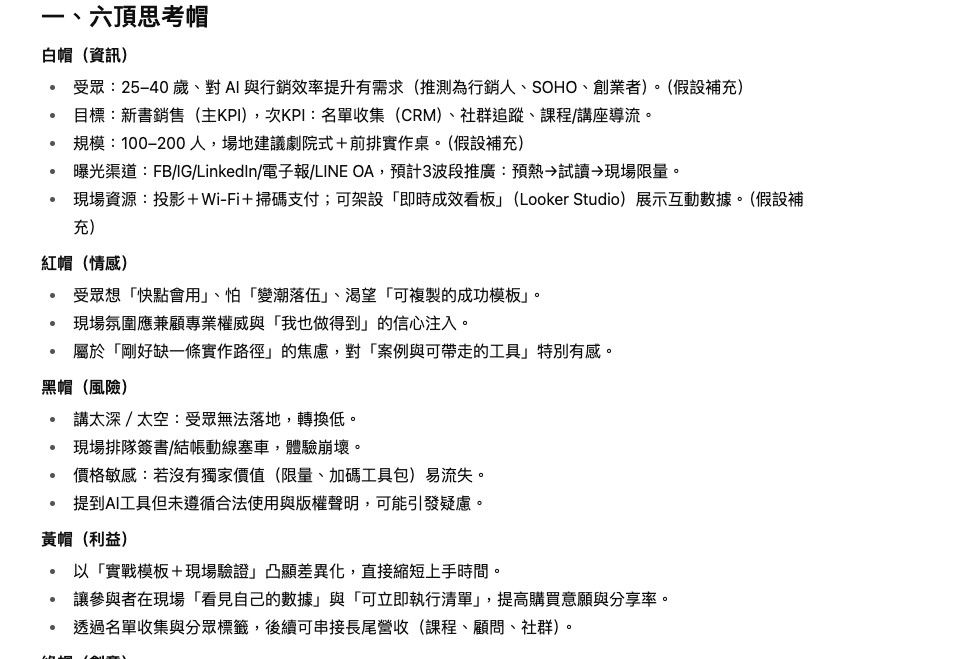

一、六頂思考帽:

- 白帽(資訊):列出該主題相關的已知資料、數據、事實。

- 紅帽(情感):提出與該主題相關的直覺、感受、潛在情緒。

- 黑帽(風險):分析可能遇到的風險、缺點或挑戰。

- 黃帽(利益):點出該活動可能帶來的優勢與價值。

- 綠帽(創意):提出大膽的點子與創新做法。

- 藍帽(控制):統整思路,整理出可行的核心方向。

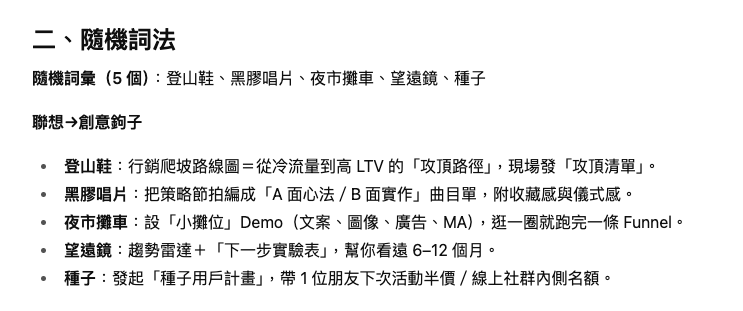

二、隨機詞法:

- 隨機給我 3–5 個無關詞彙。

- 將這些詞彙與活動主題建立聯想,激發新的角度或創意方案。

三、活動主題設計:

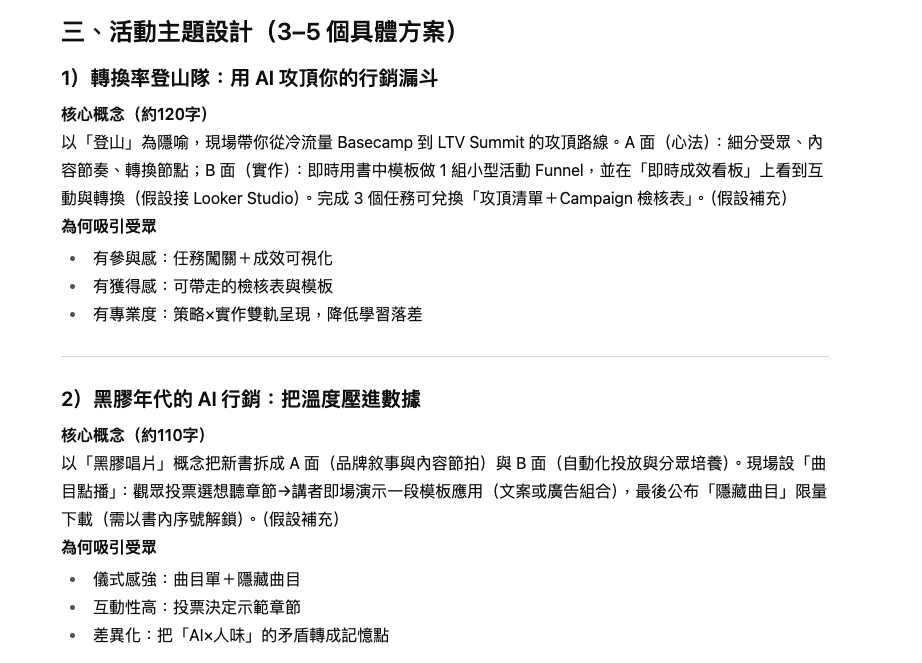

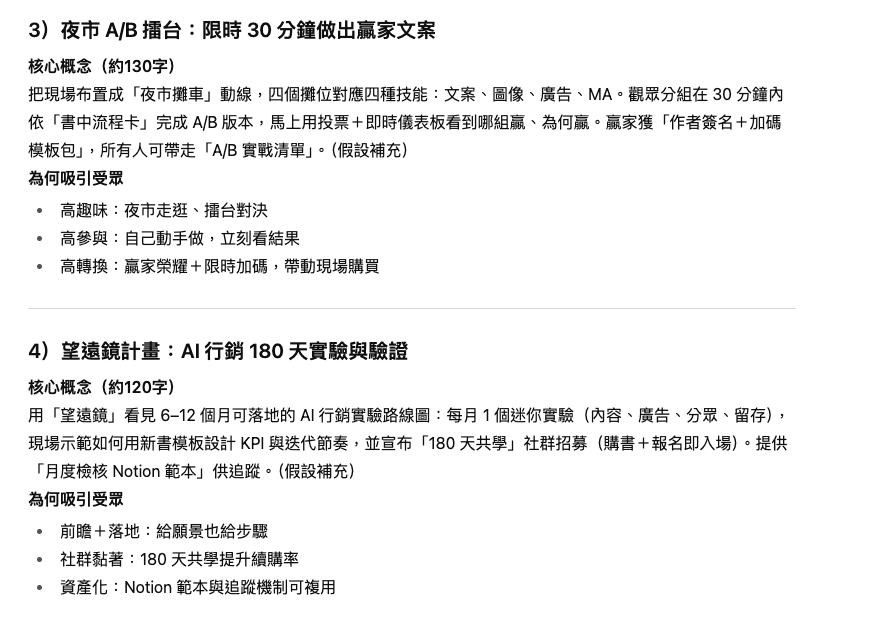

- 綜合六頂思考帽與隨機詞法的結果,提出 3–5 個具體的「活動主題建議」。

- 每個主題需包含:

- 活動名稱

- 核心概念簡述(100–150字)

- 為什麼能吸引受眾(獨特性、趣味性或參與感)

- 注意事項: - 全程使用繁體中文。

- 活動主題建議需可行、具備差異化,並有助於後續行銷推廣。

- 如果缺乏足夠資訊,請合理補充並標註「(假設補充)」。

假設今天要規劃的活動如下:

活動主題:AI行銷術新書上市

活動類型:新書發表會

目標受眾:25-40歲

活動目的:銷售新書

活動規模:100-200人

6.品牌調性:高專業度的行銷講師

接著只要把內容放到prompt提供給AI。

以下提供範例截圖供大家參閱~

這題其實因人而異,但我還是想分享一下自身應用策略:

我們都知道prompt寫得好,工作沒煩惱。但如何讓AI更懂你呢?我認為還是要多閱讀,如果我沒學過創意思考的技能,也不會知道有垂直創意思考與水平創意思考的工具存在。

水平創意思考可以讓我們「把思路打開」,垂直創意思考讓我們「想的更深」。

對我來說兩者不是擇一,而是「破局&入題」兩者兼備。

撰文/陳建夆